盆腔静脉曲张症是近年来常见的女性内生殖器官的病变,多见于体弱多产,子宫后位的妇女,其病理本质虽非炎症变化,但由于组织长期瘀血,相对地缺乏营养,也可引起像下肢静脉曲张并发组织炎症的现象。由于临床上对本病的发病率及重要意义还未予以适当重视,故往往混淆诊断,疗效也不满意。笔者认为此病属外周血管病变,近年采用中医益气活血化瘀疗法,初见疗效,现浅述于下:

临床资料

本组17例,11例为门诊患者,6例为住院患者;年龄为27~46岁,平均37.5岁;均

为生二胎以上之经产妇,其中生二胎3例,三胎3例,四胎5例,五胎以上者6例。有下腹部手术史者6例;病程6~48个月,平均17个月;既往均曾按附件炎或慢性盆腔炎治疗罔效。

本组病例的诊断依据为:(1)下腹及腰骶部疼痛、下坠,以夜间为甚;(2)体位试验阳性(即膝胸卧位时疼痛消失或减轻);(3)外阴及下肢可见程度不等的静脉曲张,阴道及宫颈充血,子宫后位或下垂;(4)双侧附件压痛,触诊有柔软的增厚感或包块,压之界限不清;(5)排除其他器质性病变及肿瘤。

治疗方法及疗效

治疗方法:本症按中医辨证可分为四型施治。

(一)气滞血瘀型:4例,病因为情志不遂,肝气郁结,气失调达,气滞则血瘀。主证见精神抑郁,胸闷胁胀,下腹及腰骶疼痛,胀甚于痛,舌苔薄黄,脉象沉弦;治以疏肝理气,活血行瘀,方用膈下逐瘀汤加减。方中桃仁、红花、赤芍、川芎活血祛瘀,玄胡、五灵脂活血止痛,当归和血,香附、积壳、白芍调气疏肝,川楝通利下焦等。

(二)气虚血瘀型:6例,病因为过劳伤气,气虚不能摄血行血。主证见面色浮胱,气短神疲,四肢肿胀,下腹坠痛,经血色淡量多,舌苔薄白,脉象沉细。治以补中益气,养血行瘀,方用八珍汤加减。偏于气虚则重用参、芪,加大枣;偏于血瘀则重用当归、川芎,并可加桃仁、红花、丹参等。

(三)气血两虚型;5例。病因为产育频繁,损伤肾气,冲任二脉不固,不能收摄胞系。主证见头晕耳鸣,腰酸腿软,下腹坠痛,小便频数,舌苔中剥,脉象虚孔。治以益气养血,固摄冲任,方用八珍汤去川芎(川芎有行血之弊),随证加减。药以参芪补中气为主,血虚则重用地黄、当归、白芍,兼有血瘀可用丹参、红花等。

(四)痰浊瘀阻型:2例,病因为素体痰湿俱盛,或经期、产期感寒遇冷,阻遏经脉流通,瘀于少腹。主证见面色浮黄,下腹及腰骶部胀痛,经行尤甚,经色紫黑,舌质紫,脉象沉迟。治以活血行气化瘀,方用少腹逐瘀汤。其中赤芍、川芎、郁金、五灵脂活血祛瘀,乳香、没药活血止痛,当归和血,小茴香温通调气,柴胡疏肝调气,川楝调下焦气而清湿热,香附行血中气滞。

另外,对气滞血瘀型和痰浊瘀阻型患者加用外敷药,方用活络效灵汤加减,药如当归、丹参、红花、乳香、没药、桃仁、苏木、鸡血藤、透骨草等。与内服药同时应用,为方便患者,在服一定剂量(10剂以上)的汤剂后,均改服散剂,散剂与汤剂的方药组成基本一致,或略有加减。17例均以中医辨证施治为主,辅以西药消炎、体位疗法(膝胸卧位,每日早晚各做一次,每次持续15分钟)。

治疗效果

17例中痊愈(症状体征完全消失)6例,占35.3%;显效(疼痛消失,阴道、子宫颈充血减轻)7例,占41.1%;好转(疼痛减轻)4例,占23.5%。本组病例服汤剂16~30剂,平均18剂,服散剂(每服6克, 日服2次)30~120天,半均58天;外敷腾药为4~10剂,平均为8剂。

典型病例

盆腔静脉曲张中医医案一:邱XX,30岁,二胎二产,近一年来下腹及腰骶部疼痛,日渐加重,大便秘结,头晕目眩,乏力,身微热,月经先期,纳差,妇科检查:外阴静脉曲张,阴道宫颈充血,子宫后位、略大,双侧附件压痛、增厚,但柔软,体位试验阳性。脉细,舌苔薄白、舌质清淡。证属气虚血瘀,治以补中益气,养血行瘀。

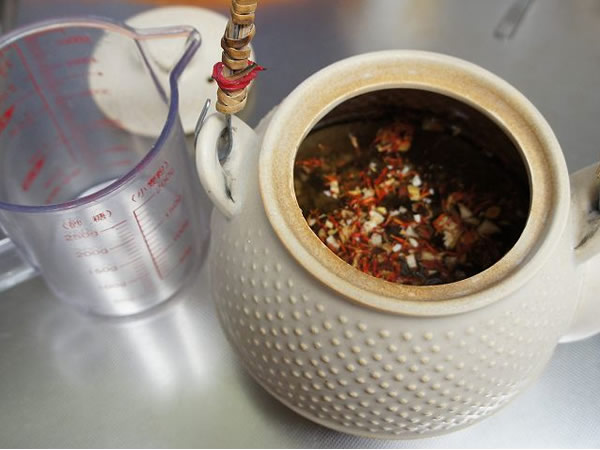

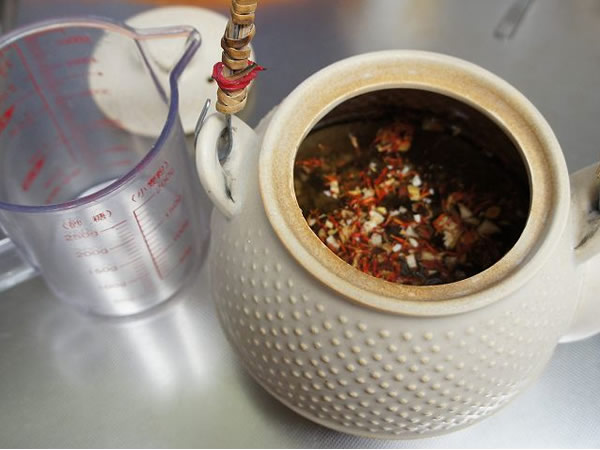

处方:黄芪30克,党参30克,当归10克,丹参10克,乳香、没药、赤芍、香附各6克,白术10克,三七10克。每日1剂,水煎服,连服10天后改为散剂。方用黄芪、当归、乳香、没药、香附、三七、五灵脂、川芎各45克,大黄、桃仁、赤芍、白芍各35克,金银花90克。共研细末,每日早晚各服6克,连服3个月后,腰骶部及下腹疼痛消失,食欲增加,大便通畅,阴道及宫颈充血消失,附件变平软,压痛消失。

盆腔静脉曲张中医医案二:王XX,32岁,四胎二产,近一年来小腹及腰骶部疼痛,便秘,痔出血,月经先期,妇科检查:外阴及下肢静脉曲张,子宫脱垂Ⅱ度,宫体后位、略大略硬,活动度差,双侧附件处可触及柔软之包块,压之界限不清,有压痛,体位试验阳性。脉沉细,舌苔白,舌质紫,证属气滞血瘀,脉络阻塞,治以行气通络,活血化瘀。处方柴胡9克,川楝12克,小茴香9克,五灵脂12克,当归20克,赤芍15克,川芎15克,香附9克,苏木12克,郁金15克,红藤20克。每日1剂,连服15日。再将原方改为散剂,每服6克,日服2次,连服4个月。同时用外敷方:苏木、红花、乳香、没药、干姜、千年健、鸡血藤、金银花、樟脑各15克,花椒、桂枝各10克,透骨草30克。将药置布袋中,加白酒少许,蒸热腾敷小腹及腰骶部,每日3次,4天后换新药,共用4剂。4个月后腰腹痛及下坠感消失,大便通畅、附件包块缩小,宫体恢复前位,下肢及外阴静脉曲张明显好转。

讨论与体会

多产妇、有盆腔脏器手术史、产后盆腔血管复旧不良、子宫下垂、宫体后位、习惯性便秘等,均可导致本病。盆腔静脉曲张时,静脉压力增高,血液回流受影响,是盆腔瘀血的重要因素,除子宫、卵巢静脉丛血管扩张瘀血外,外阴、阴道、子宫颈、肛门直肠周围、输尿管周围、膀胱静脉丛及下肢的静脉曲张可同时存在,长期病变可引起相应组织的炎性改变,故临床表现有下腹及腰骶部疼痛、月经量及白带增多、膀胱刺激症状、便秘、痔出血等症状。

本病中医辨证属血瘀证。王清任《医林改错》明确指出:“青筋暴露非筋也,现于皮肤者血管也”,“凡肚腹疼痛总不移动者是瘀血”。《医学三字经》更简明地说:“痛不通,气血壅,通不痛,调和奉”。《灵枢·经脉篇》曰:“血不流则髦色不泽故其面黑如漆柴”。所以诊断血瘀的主要依据为紫舌、诸痛、病理肿块、体表血管阻塞、月经紊乱、肌肤甲错,而疼痛是辨证血瘀的一个主要依据。但依据中医气血相关理论,血证的发生与气有关,且气占主导地位。如清·唐宗海在《血证论》中说:“其气冲和,则气为血之帅,血随之而行,气结则血凝,气虚则血脱,气迫则血走”;“血之运、气运之,即瘀血之行亦气之行,血瘀于经络脏腑之间,既无足能行,亦无门可出,惟赖气运之.....是气行而血自不留也”,“气虚则血行之动力减弱,气虚益甚则血瘀益锢”。说明瘀血可阻塞气机,气机阻塞又反过来加重瘀血,二者互为因果,形成恶性循环。

综上理论,结合临床实践我们治疗血瘀症的体会是:(1)以行气为解血瘀之法,气行则血随之而行,临床用消瘀剂必加行气、利气之品.(2)血得温则行,得寒则凝,故活血化瘀中多加温通之药如小茴香等;(3)血瘀日久,每易入络,药力不达,可佐辛香走窜通络之药,并可使用引经药直达病所,祛除病邪,本组方剂中之乳香、葱白、牛膝、川楝即是;(4)活血化瘀总属攻破之法,不宜过用,宜在活血基础上,略加补益之品,如王清任主张“虚者加黄芪一两”或“原方加党参三、五钱皆可”,故本组凡属虚证者皆加黄芪、党参等补气之品。总之,从整体出发,辨清标本主次,虚实寒热,机圆法活,配伍适当,是治疗本病的关键。以上有关盆腔静脉曲张的中医医案内容由陕西省留坝县医院妇产科周祯提供