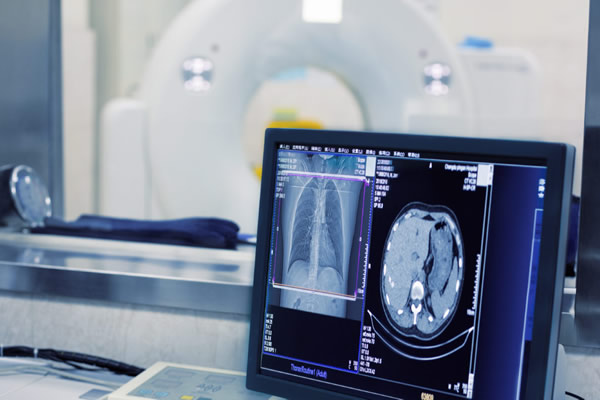

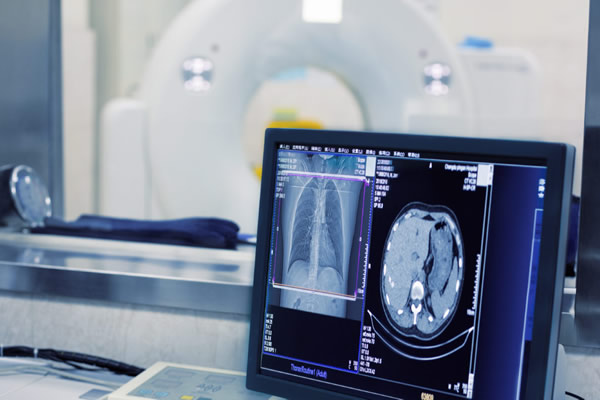

CT机,全称为计算机断层扫描仪,它的诞生源于20世纪60年代,当时科学家们正致力于研究如何提高X光片的分辨率和清晰度。经过无数次的尝试与改进,终于在1972年由英国物理学家Godfrey Hounsfield研制成功,先用于颅脑疾病诊断,后又扩大到全身检查,是X线在放射学中的一大革命。

CT的原理为:当X线射向人体组织时,部分射线被组织吸收,部分射线穿过人体被检测器接收,产生信号。因为人体各种组织的疏密程度不同,于是就产生了差异,将这种有差异的信号以数字形式输入计算机,经过数模转换处理,形成图像,再在屏幕上显示出来,然后拍成图片就可以观察到人体内非常小的病变。CT检查有哪些范围和危害

CT机自发明以来发展迅速,探测器能多达几千个,扫描方式也从平移、旋转改进成可螺旋扫描。螺旋扫描是由于扫描轨迹呈螺旋线而得名的,又称体积或容积扫描,在扫描过程中,X线球管围绕机架连续旋转曝光,曝光过程中检查床同步匀速运动,探测器同时采集数据。螺旋CT进入临床应用后,由于具有高X线管热容量以及可以立体容积扫描,从而使三维图像开始广泛用于各种疾病、特别是占位性病变的检查和诊断,天津体检专家闫荣说到

占位性病变根据性质不同可分为恶性占位性病变和良性占位性病变。恶性占位性病变主要包括癌、肉瘤等;良性占位性病变从大体上可分为囊性占位和实质性占位两种类型。临床工作中,医生发现被检查部位里有一个"多出来的东西”,且难以确定其为何"物"时才使用"占位性病变”这个名词。此时,医生会要求患者提供更详细的病史,以及接受螺旋CT扫描以明确疾病性质。

与传统CT相对,螺旋CT扫描的速度大大加快,使得患者在一次扫描中可以获得更多的信息,而不需要多次憋气。这对于那些不能长时间保持呼吸静止的患者尤为重要,比如对于体弱、年老或者有严重并发症的患者,螺旋CT扫描提供了一种安全、方便的检查选择。而且螺旋CT是容积数据采集,相邻层面之间没有间隔,这就极大地拓宽了胸部CT检查的适应证。比如,在常规8~10mm层厚的螺旋CT扫描结束后,如果怀疑小的肺部结节存在,还可以设立更薄的扫描间隔,进行更薄层的图像重建,如此就可明确肺部是否存在结节性病变,而且可以观察到结节内部密度是否均匀,以及结节边缘是否光滑,是否存在毛刺、分叶、空泡以及胸膜牵拉征象。此外,传统CT在诊断来自横膈的病变时很困难,而螺旋CT的二维及多平面冠状和矢状重建就能判断肿物的来源是横膈、胸腔还是腹腔,同时推断肿物的性质。

现在临床使用的螺旋CT机,除了具有传统CT机所有的功能,还具有血管造影四维成像、虚拟内镜、超级影像、多层螺旋插值、全中心扫描方式等更独特的软件功能。其中,CT血管造影(简称CTA),是在受检者周围静脉高速注入碘对比剂,在靶血管对比剂充盈的高峰期,用CT完成一定范围内的横断面扫描,将采集到的数据送到图像工作站进行图像重建,三维重建时去掉皮肤、肌肉、骨骼等不需要显示的结构,只显示三维血管结构。CTA在各种血管出血、狭窄、栓塞、动脉夹层、硬化斑块等头颈部及中枢神经系统疾病、心脏大血管疾病的诊断和治疗中都发挥着重要作用;同时,它还能通过观察肿瘤的供血来对肿瘤进行定位、定性诊断,进而提供治疗方案、评估术后效果、监测肿瘤复发转移等情况。

天津体检中心放射科刘青说到,以上只介绍了螺旋CT临床应用的一小部分内容,总的来说,螺旋CT具有准确、无创、快速的特点,其在临床实用价值很大,并且随着技术的进步其价值还有望进一步提高。CT和核磁共振有什么不同